02.10.2025

Die Entnahme von Wölfen und Bären findet bei der Mehrheit der Südtiroler Bevölkerung Zustimmung. (Foto: agrarfoto.com)

Das Landesinstitut für Statistik ASTAT hat am 18. September die Ergebnisse einer Umfrage über die Meinungen der Bevölkerung zur Anwesenheit von Wölfen und Bären in Südtirol veröffentlicht: 72 Prozent der Bevölkerung bewerten die Rückkehr der Wölfe als negativ, 77 Prozent jene des Bären. Die Fragen waren im Rahmen des probabilistischen ASTAT-Panels „So denkt Südtirol" im Mai gestellt und vom Ressort Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus in Auftrag gegeben worden.

„Die ASTAT-Studie liefert ein klares Signal: Die überwiegende Mehrheit der Südtirolerinnen und Südtiroler ist der Meinung, dass die Erhaltung unserer Almen mit frei weidenden Tieren Vorrang vor dem Großraubwild haben muss", unterstreicht der Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Tourismus Luis Walcher: „Das ist zugleich eine deutliche Bestätigung für unseren eingeschlagenen Weg: Wir setzen uns weiterhin für eine klare Regulierung und, wo erforderlich, auch den Abschuss von Wolf und Bär ein, um die Zukunft unserer Alm- und Berglandwirtschaft zu sichern."

Entnahme findet Zustimmung

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung (87 Prozent) ist laut Umfrage für eine Regelung der Entnahme von Wölfen und Bären, wenn diese wiederholt in die Nähe von Siedlungen und Häusern kommen. Zudem sind 86 Prozent der Meinung, dass die Erhaltung von Almen mit freilebenden Tieren Vorrang gegenüber dem Großraubwild hat. 91 Prozent sind gegen die ungehinderte Ausbreitung von Wölfen und Bären, 88 Prozent befürworten die Bestandsregulierung von Wolf und Bär. Die Meinungen über die Rückkehr von Wolf und Bär unterscheiden sich nicht signifikant nach Alter und Geschlecht. Der Wohnort hingegen beeinflusst die Antworten deutlich: die Bevölkerung der kleineren Gemeinden ist sehr viel kritischer als jene der Landeshauptstadt Bozen, und zwar 30 Prozentpunkte höher in Bezug auf die Wölfe und 20 in Bezug auf die Bären. Insgesamt zeigt sich, dass der Unmut über die Bären in allen soziodemografischen Gruppen größer ist als jener über die Wölfe. Der Bär wird von 83 Prozent der Befragten als gefährlich für den Menschen bewertet, der Wolf von 69 Prozent.

Großraubwild, das Weidetiere reißt, ist für 78 Prozent der Befragten Anlass zur Ausarbeitung spezifischer Richtlinien für den legalen Abschuss problematischer Tiere. 61 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, dass die Zahl der Urlauber in Gebieten, in denen Wölfe und Bären leben, deutlich zurückgehen wird. 71 Prozent haben angegeben, dass viele Menschen ihre Freizeit nicht mehr in der freien Natur verbringen werden. 53 Prozent der Befragten haben wegen der Präsenz von Wölfen oder Bären zumindest teilweise ihr Freizeitverhalten in der freien Natur geändert. Am stärksten wird die Gefahr wahrgenommen, die vom Großraubwild für die Weidetiere ausgeht, gefolgt von der Gefahr für Personen, die mit Hund unterwegs sind, und für Kinder. Der Bär wird insgesamt als gefährlicher als der Wolf angesehen, außer in Bezug auf Weidetiere.

Erster Abschuss bricht Tabu

Ende Juli wurde von LH Arno Kompatscher die Entnahme zweier Wölfe im Vinschgau genehmigt. Ein Wolf konnte am 12. August entnommen werden, der Abschuss des zweiten wurde vom Staatsrat vorläufig ausgesetzt, da drei Tierschutzorganisationen Einspruch erhoben haben. Für Siegfried Rinner, Direktor des Südtiroler Bauernbundes, ist diese erste Entnahme trotzdem ein Erfolg: „Der Abschuss des Wolfes im Vinschgau war ein Wendepunkt – wir haben das Tabu gebrochen. Es handelte sich um den ersten legalen Wolfsabschuss in ganz Italien. Zum Vergleich: In Österreich wurden bislang rund 35 Wölfe erlegt, davon fünf im Bundesland Tirol. Umso bedauerlicher ist nun die Aussetzung des zweiten Wolfabschusses durch den Staatsrat. Zuvor hatten die zuständigen Gerichte die Eingaben der drei Tierrechtsorganisationen noch abgewiesen. Schwer nachvollziehbar bleibt, warum die rechtliche Bewertung derart unterschiedlich ausfallen kann."

Die Landesabteilung hat den Abschussantrag sorgfältig vorbereitet: Zwischen Mai und Juli hatten die Wölfe im Planeiltal im Vinschgau insgesamt 31 Weidetiere gerissen, Schutzmaßnahmen sind dokumentiert, und auch die staatliche Umweltbehörde ISPRA hat ein positives Gutachten abgegeben. Zudem geht die Entwicklung auf EU-Ebene in eine klare Richtung, wie die Herabstufung des Schutzstatus in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie zeigt.

„Wir werden uns nach diesem ersten Wolfsabschuss nicht zurücklehnen, sondern in Rom auf eine feste Abschussquote und Verbesserungen im Ablauf drängen. Derzeit erlaubt die ISPRA für Südtirol nur zwei Abschüsse pro Jahr. Gemeinsam mit den Südtiroler Parlamentariern wollen wir erreichen, dass diese Zahl deutlich angehoben wird. In Frankreich etwa dürfen jährlich 19 Prozent des Bestandes entnommen werden. Unser Ziel ist es, dass Wolfsentnahmen künftig zur Routine werden – ähnlich wie etwa bei Murmeltieren", so Siegfried Rinner.

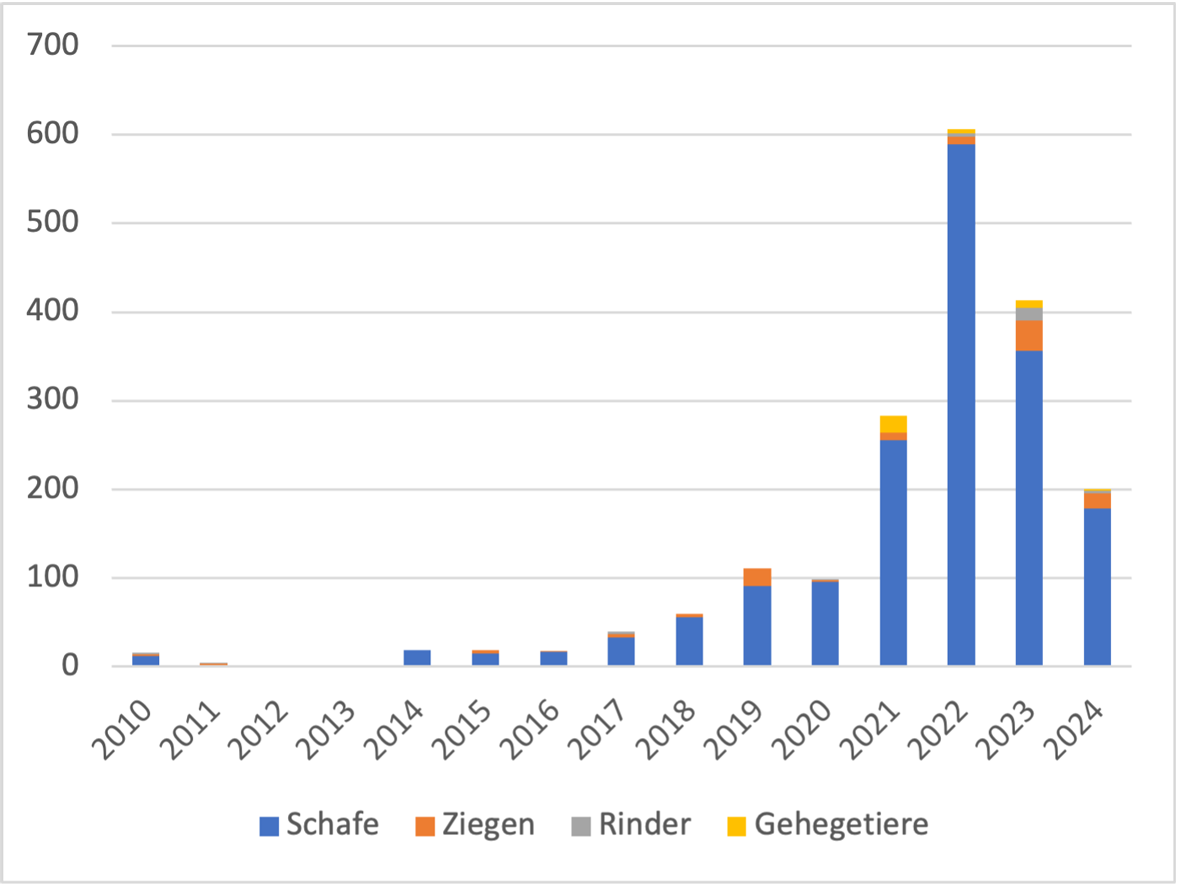

Nutztierrisse durch Wolf in Südtirol

Günstiger Erhaltungszustand gegeben

Der Schutzstatus des Wolfs wurde auf EU-Ebene am 7. März 2025 von „streng geschützt" auf „geschützt" herabgestuft, die entsprechende Änderung der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie trat am 14. Juli in Kraft. Daraufhin wurden das Landesgesetz über Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen bei Großraubwild und das Landesjagdgesetz in Südtirol angepasst. Dementsprechend fällt nun der Herdenschutz-Nachweis weg, nach wie vor ist aber der günstige Erhaltungszustand des Wolfes zu bestätigen.

Die Schätzungen gehen aktuell von rund 80 Wölfen in Südtirol aus. Neben Einzelwölfen gibt es acht Rudel und sechs Paare. Einzelne Rudel leben im Landesinneren, etwa im Pustertal oder Ahrntal, die Mehrheit bewegt sich jedoch im Grenzgebiet zum Trentino, wo der Bestand mit geschätzt 200 Wölfen noch einmal höher ist als in Südtirol. Der günstige Erhaltungszustand bezieht sich dabei nicht auf Südtirol allein, sondern auf die gesamte alpenbiogeografische Region im Rahmen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. In diesem Zusammenhang ist der günstige Erhaltungszustand sowohl in Südtirol als auch in der Region Trentino-Südtirol gegeben.

ZAHLEN UND FAKTEN

In Südtirol gibt es rund 1.700 Almen, von denen etwa 1.500 mit Weidetieren bestoßen werden.

Nahezu alle Almen sind als Weideschutzgebiete ausgewiesen. Etwa 450 Almen werden mit Schafen oder Ziegen bestoßen. Insgesamt umfasst der Viehbestand auf den Almen rund 44.000 Rinder, 28.000 Schafe und 17.000 Ziegen.

Im Jahr 2024 fielen knapp 200 Weidetiere Wölfen zum Opfer; in den Jahren zuvor lag die Zahl sogar bei über 400 bzw. mehr als 600 Tieren.

Das Bauernbund-Agrarwetter ist rund um die Uhr unter Tel. +43 512 56 15 93 – auf 16 parallel geschalteten Leitungen – erreichbar. Die tägliche Aktualisierung erfolgt um 8.00 Uhr.

In unserem Imagefilm und der Infobroschüre erfahren Sie mehr über Ursprung, Aufgaben, Ziele und die Bedeutung des Tiroler Bauernbundes.

Bestellungen unter tbb@tiroler-bauernbund.at bzw. telefonisch unter +43 512 59 900-12

Für Bauernbund-Mitglieder: 20 Euro inkl. Versand | Für alle anderen: 30 Euro exkl. Versand

Die einfache Suche nach Personen, Orten, Dingen und Terminen!

Tiroler Bauernbund · Brixner Straße 1 · 6020 Innsbruck | +43 512 59 900-12 | tbb@tiroler-bauernbund.at

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr